NEWS

2026.02.06

お知らせ

ブログ

何年か前、古民家についての改修相談があり、たまたま建築当時の図面があるとのことでしたので見せていただくとそれに記されていた寸法が尺、

寸といったものでありました。2間(にけん)で13尺、間中(まなか)で3尺5寸5分とか、ある程度本間の寸法には馴染んでいるつもりでしたが

咄嗟にはメートル換算ができませんでした。

昭和34年に計量法が改定されそれまで馴染んでいた尺、貫といった単位が公的には使えなくなりましたが、私が住宅建築業界に入って現場を管理

しておりました昭和50~60年代はまだプレカットがそんなに普及していなかったため普通に木造住宅を建築する場合

構造部材は大工棟梁さんが指図板に間取りを描き、材料に墨付けをし、加工して上棟に臨むのが一般的でありました。

その際大工さんが決まって真っ先に作るのが尺杖(しゃくづえ)というものでした。これは太さ3.6㎝前後の角材に階高、間、内法、垂木の割付け他

色々な寸法を記した墨付けをする際に便利な一種の定規なのですが、これが尺、寸で書いてありました(最近の大工さんはセンチで書くのかしらん)。

なるほど墨付け作業をするにあたり誠に合理的で便利な物で誰が始めたのかは知りませんが大工技術の伝統の一端をみて感心した覚えがあります。

勿論、設計図面はメートル法で描かれており当時大工さんは馴染の少ないメートル、センチに尺、寸の換算を余儀なくされておりました。

寸法をメートルで言うと古参の大工さんは「それは何尺何寸になるのか」とよく聞かれたものです。

当時尺貫法に慣れていなかった私もその換算がぱっとできず、センチと寸が両方記されたコンベックス(スケール)が重宝したものです。(今でもそのタイプの物を使っています)

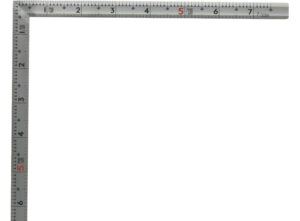

大工さんの使う道具で差金(さしがね)というのがあります。墨付け作業をするのに必須のものなのですが、寸で記された差金を当時の大工さんは使っているのが大半でした。

(最近の差金は目盛りがセンチで記されたものばかりです)

【寸目盛りの差金】

屋根の勾配を表すのに何寸勾配とか今でもよく使うのですが、センチの差金で角度を出そうと思えば例えば4寸勾配の場合水平で10㎝縦に4㎝の目盛りを読んで記さなければなりませんが目盛りが小さくてやりにくいです(特に老眼には)

屋根の勾配を表すのに何寸勾配とか今でもよく使うのですが、センチの差金で角度を出そうと思えば例えば4寸勾配の場合水平で10㎝縦に4㎝の目盛りを読んで記さなければなりませんが目盛りが小さくてやりにくいです(特に老眼には)

比率で5倍して50㎝と20㎝の目盛りで見る、それでも良いのですが頭の中で換算してやる必要があります。

それに比べて寸目盛りだと間隔が広いのでこれは1尺(10寸)に対して4寸の目盛りなので見やすくぱっとわかります、特に3寸2分5厘といった中途半端な勾配の場合はなおさらです。

寸の差金は裏目(√2倍目盛り)も記されていますし本当によく考えて作られていると思います。

話はちがいますが、以前は構造計算をするのに㎏fと言った単位で計算したものが国際単位系に変更されN(ニュートン)でせざるをえなくなりました。

1㎏f≒9.80665N 1N≒0.102㎏f

㎏fと言う単位に馴染んだ私はN単位になかなかなじめず直感的に計算結果の適正判断ができず困ることがあります。

この状態を鑑みて私も昔の大工さんのことは言えませんね。(笑) 山田でした

その他の記事