NEWS

2026.02.06

お知らせ

ブログ

こんにちは、山田です。

私もだんだん階段の上がり降りがきつく感じるようになりました。

そこで今回は階段について少し考えてみたいと思います。

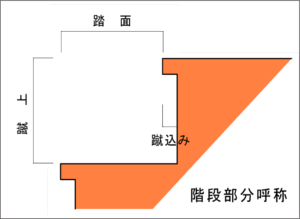

階段で蹴上と踏面、蹴込みと言うとどの部分かわかりますか?

馬鹿にするなと叱られそうですが、では上がり降りしやすい階段の蹴上と踏面の関係はどれくらいが適当と思われますか。

これには一つ理論がありまして、仮に日本人の平均歩幅を60cmとしますと上下に移動するエネルギーは水平に移動するときのエネルギーに比べて2倍多く消費すると考えれば、(蹴上寸法×2)+踏面寸法=60cmという式が成立します。

これは踏面を広くするときは蹴上を低くしないといけないことになり、自ずと階段の勾配も緩くなって上下の移動が小さくなる分体を持ち上げる筋力の負担が少なくてすみますから上がり降りが楽に感じられる理由です。

計算式に当てはめて踏面を30cmにすると蹴上は15cmであり、確かにこのような階段は実際設計したことがありますが上がり降りしやすいです。

さてここで一般的な住宅の階段で、どれくらい段数が必要と思われますか?

まあスペースさえ確保できれはば20段でも30段でも階段を作ることは可能ですが、階段についての規制が建築基準法施工令第23条に書かれておりまして、住宅の場合は踏面15cm以上、蹴上23cm以下と決められております。

もっとも、これは角度に直すと約57度であり普通このような急勾配の階段にお目にかかることはめったにありません。

一般的な住宅の1階から2階の階高は3m前後が普通ですので、これを蹴上限度寸法の23cmで割りますと13段ですが、13段階段は死刑台と同じなので忌避され14段以上で設計されることが多いと思います。

直階段で考えたとき、法で規制されるギリギリの15cmの踏面寸法で段板が13枚(14段上りで)×15cm=195cmで、だいたい畳1畳分ぐらいのスペースで納まりそうですが、さすがに急勾配で降りるとき踏み外しそうです。

そうかと言って踏面寸法が30cmだと上がり降りは楽になりそうですが、390cmの長さが必要でこの長さで階段を設計しょうとすると結構間取りに工夫が必要です。

また、段板に足がかかったとき足裏の4/5以上は段板を踏んでいないと安定感がないですしそれやこれやでか知りませんが、 一般的に住宅の階段の踏面寸法は21cmで設定する場合が多いと思います。(建材メーカー既製品の段板の幅は蹴込み含めて24cmで作られています)

でこれですと長さが273cmで済みますし、勾配も45度前後でまあまあ緩く、畳1.5帖程度(0.5間×1.5間)で納まるので部屋割りの関係で2.0間幅内で設計するとき色々都合が良いわけです。

と言ったところで、ここでふと回り(曲り)階段の場合踏面の幅はどうなるの?と言う疑問が湧いてきませんか。

形状が三角形をしていますから狭い部分と広い部分でずいぶんちがいますよね、15cmの制限はどうするの?平均で良いのかな?

否々そのようなことも前述した施工令第23条にちゃんと記載があり、「回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。」となっております。

この角度はtanθ=15/30=0.5 θ≒26.6度ということで、90度で曲がる部分の段板の数は90度/26.6度 ≒3.4 つまり階段スペース確保に行き詰まり、段数を稼ぐために曲り部分で多く段を作ろうとしても、段板4枚で曲がる階段は不可となり1~3枚の段板で構成するしかないということになります。

(どうりでどの建材メーカーのカタログを見ても90度曲がり部分の段板構成で4枚と言うものが無いわけですね)

その他の記事